Accueil > CULTUREL > SORTIE À ALGER DU LIVRE DE SADEK HADJERES : "QUAND UNE NATION (...)

SORTIE À ALGER DU LIVRE DE SADEK HADJERES : "QUAND UNE NATION S’ÉVEILLE"

mercredi 12 novembre 2014

PRESENTATION DU LIVRE |

PRESENTATION DU LIVRE |

4ème DE COUVERTURE

Extraits et Belles Feuilles

livre paru

à l’occasion du salon

du livre d’Alger

30/10 au 09/11/ 2014

Extraits et belles feuilles

Page 22, en prologue du livre, Sadek Hadjerès exhorte le lecteur à :

Reprendre et promouvoir la parole et la conscience citoyennes... |

La stagnation civique apparente d’aujourd’hui me paraît l’équivalent des méfaits des mentalités « zaïmistes » des années quarante, en lesquelles se conjuguaient les prétentions « d’en haut » et les soumissions « d’en bas », le tout à l’origine de sérieux déboires. Ces mentalités furent partiellement dépassées dans un premier temps avec l’insurrection de 1954 et la confirmation du rôle décisif des mobilisations populaires. Elles ont été ravivées sous les formes plus collégiales du nouveau zaïmisme des appareils et officines opaques, encore plus pernicieuses à plus grande échelle. Le combat inachevé a besoin de se poursuivre. L’expérience montre désormais que ce combat est centré sur un enjeu fortement et largement ressenti : imposer le débat démocratique, base des mobilisations unitaires, des rassemblements offensifs et constructifs.

Prendre conscience que nous sommes à un creux de notre histoire n’empêche pas, bien au contraire, la conviction que, comme d’autres peuples et nations qui ont su et pu rebondir, nous ne subirons pas le sort du compatriote moqué par le talent de Fellag, lorsque tombé au fond du trou qu’il avait longuement creusé, il ne sut rien faire d’autre pour en sortir que creuser plus bas.

Les malheurs et les défaites instruisent les peuples, les sociétés et les individus plus encore que leurs réussites passées. Les Algériens et Algériennes dans leur majorité n’ont pas manqué de courage et de dignité, pour tout dire de en-nif[l’honneur] dans les moments où il en fallait beaucoup. Nul doute que les déceptions et les adversités insoutenables leur ont appris à se défier de ce que la sagesse populaire désigne pour s’en prémunir, par en-nif wal-khçara , le duo maléfique de « l’honneur et la perdition ». Sagesse qui rend précieuses aux peuples et à leur soif de changements radicaux, les voies plus longues et plus difficiles de en-nif wal fehama, l’honneur avec la compréhension des choses. Non pas celle du seul quotient intellectuel, la plus largement partagée, mais l’intelligence sociale acquise au profond de la société quand à travers épreuves, luttes, échanges et débats, le dévouement et l’abnégation des gens qui souffrent, se conjuguent avec l’expérience et le savoir diversifié des générations manuelles et intellectuelles.

Ce n’est pas pour rien qu’une des formes les plus abjectes et les plus démobilisatrices du système autoritaire et corrupteur est celle qui s’exprime brutalement dans la sentence : « Ma thaoues-ch tefhem » [Ne cherche pas à comprendre]

***********************************************

livre paru

à l’occasion du salon

du livre d’Alger

30/10 au 09/11/ 2014

Extraits et belles feuilles

Page 29

Mais que savons-nous au fait de notre passé, lointain ou plus proche ? |

Que sait chacun de nous, que sais-je moi-même de la façon dont mes ancêtres lointains ont vécu la foi musulmane qu’ils nous ont transmise comme un legs charnel, organique, allant de soi ? Avant cela, bien longtemps avant, plus loin encore que tout un millénaire, la mémoire orale collective ne nous avait rien transmis d’explicite à ce sujet. L’Histoire scientifique a appris aux plus lettrés d’entre nous que nos propres aïeux avaient successivement révéré les divinités païennes de l’époque, puis embrassé la foi monothéiste dans les variantes judaïque et chrétienne qui avaient historiquement précédé l’islam au Maghreb.

Cela avait autorisé les tenants de la colonisation française et quelques doctes historiens qui en chantaient les bienfaits, à décréter que la période historique (près de quatorze siècles) qui avait suivi l’arrivée au Maghreb des premiers Arabes porteurs du nouveau message islamique, n’avait été qu’une parenthèse : le destin avait voué l’Afrique du Nord pour l’éternité à revivre le glorieux passé latin et chrétien dont l’avaient gratifié les généreuses légions romaines. Voilà pourquoi dans cette vieille Berbérie, les troupes françaises, brandissant le sabre et le goupillon, porteuses par surcroît de modernité monarcho-républicaine, étaient venues refermer la fâcheuse et contre-nature parenthèse islamique. C’est ce que voulaient sans doute exprimer en 1930 les fanfares, les feux d’artifice, les fantasias et méchouis, les tenues rutilantes des bachaghas et caïds côtoyant les toilettes de mesdames les épouses et filles des Préfets qui y allaient de leurs discours ampoulés pour célébrer le centième anniversaire du début de la conquête. La grosse colonisation s’essoufflait économiquement, mais elle était bien soutenue par les perfusions financières de la République française, d’où cette fausse santé qui aggravait l’arrogance et le mépris brutal de la majorité des colons et des petits Blancs envers un peuple indigène qui avait à leurs yeux à peu près la même existence et la même signification que les terres, les cultures ou les troupeaux dont ils tiraient leur prospérité.

En ce centième anniversaire, j’avais alors deux ans. J’habitais avec mes parents à Taguine, une localité près de Ksar-Chellala, sur les Hautes plaines de l’Algérie centrale, non loin des sources du Cheliff. J’y ai vécu jusqu’à l’âge de quatre ans, lorsque mon père, instituteur, fut nommé à Berrouaghia, un peu plus au nord. De cette école rurale de Taguine où mon père était le seul enseignant, je me souviens entre autres d’un petit monument en forme d’obélisque. J’appris plus tard qu’il célébrait la bataille lors de laquelle fut prise la Smala de l’Émir Abdelkader, quand commençait à fléchir la première Résistance à l’occupation au siècle dernier. Nous étions en fait, en ces années trente et début des années quarante, à la veille d’un réveil au terme duquel allait se refermer la parenthèse coloniale, dont la durée n’avait pas excédé le dixième de la phase islamique antérieure. Mais nos parents ne s’en doutaient pas encore, enfoncés jusqu’au cou dans les contraintes, les préoccupations et les tourments, petits et grands, d’une vie sous le joug.

Comment vivions-nous cette fin de règne que nous n’imaginions pas si proche, malgré les folles espérances millénaristes chaque jour renaissantes, alors que la dure réalité engluait chacun dans un désespoir quotidien renouvelé ? Je vous conduirai d’abord à mon village natal, en ces années d’enfance où je retournais chaque été durant les vacances scolaires.

***********************************************

livre paru

à l’occasion du salon

du livre d’Alger

30/10 au 09/11/ 2014

Extraits et belles feuilles

Page 41, extrait du chapitre intitulé :

« Thamourth, al-blad », mon Pays, des racines séculaires aux mutations contemporaines |

…. Face à des problèmes auxquels notre société n’était pas préparée, la lutte entre l’ancien et le nouveau traçait son chemin, le plus souvent à travers toutes sortes de compromis sans cesse remodelés. L’imagination des uns et des autres s’évertuait à dessiner les contours de cohabitations qui cherchaient à éviter autant que possible les explosions, les ruptures dramatiques. Ainsi était-on habitué à voir coexister à Taddert des comportements contradictoires, évitant certes de se situer aux extrêmes, sans que l’un cherchât à s’imposer à l’autre, dans les limites d’une acceptation au moins formelle des règles ancestrales auxquelles veillaient les vieux de la jem‘a.

Se situant délibérément hors de toute modernité, mais c’était peut-être aussi une question de tempérament, Zzi Muhend-Ouhemich était pratiquement invisible. Aux champs avant l’aube et de retour après le coucher du soleil, vêtu comme l’étaient déjà les paysans kabyles au siècle dernier, je ne saurais même décrire ses traits, ne l’ayant aperçu que dans la pénombre en train de décharger et desseller son mulet. Il était décédé depuis longtemps quand j’ai visité il y a quelques années son habitation restée en l’état, tout près de la bâtisse lézardée de la chambrette où je suis né, alors que tout autour les voisins avaient rivalisé d’innovations. Je dois dire que la conception de cette maison de type ancien où je n’avais jamais pénétré auparavant, m’avait impressionné malgré son délabrement. C’était à souhaiter que le village prenne en main sa restauration tellement l’intérieur avait gardé son caractère typique dans le meilleur sens du terme.

On imagine mal évidemment un récepteur radio dans ce type de maison. Pourtant cette innovation avait d’emblée fait fureur à Taddert où de nombreux foyers s’en étaient rapidement équipés à partir de la fin des années trente. Il faut dire que ce site rural a été un des premiers électrifiés de Kabylie (avant même l’adduction d’eau) et que nombre d’appareils prévus pour 110 Volts furent mis hors d’usage dès le départ, le secteur fournissant du 220.

L’ordonnateur de ces nouveaux acquis était un de mes grands oncles, Zzi Tahar que j’ai évoqué plus haut et qui faisait figure de notable. En lui se côtoyaient la poussée de la modernité et un conservatisme avéré, par exemple envers les traditions vestimentaires : il nous réprimandait sévèrement pour tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un béret, une casquette, un chapeau ou... une tête nue. Son souci d’efficacité et d’ouverture au progrès technique était en même temps, comme chez un autre parent, accompagné d’une certaine admiration pour les performances de la « civilisation » et de l’organisation françaises, ce qui n’était pas toujours bien apprécié chez nous, parce que confondu mécaniquement avec une francophilie, une sympathie politique pour le colonisateur mécréant.

Finalement mon grand oncle Tahar reflétait les composantes et courants contradictoires de notre société. Tout en vivant sur leur ancrage traditionnel, des secteurs entiers de cette société éprouvaient un besoin avide de sortir de leur isolement par rapport au monde. J’étais étonné de constater que cette ouverture d’esprit ne se limitait pas à ceux qui avaient un degré d’instruction assez élevé. C’était ainsi le cas de Vava Saïd. Au côté de ses deux frères (Si Mohand-Said mon grand-père, un des premiers instituteurs algériens que nous appelions aussi Vava Hammou, et Si Tahar le notable interviewé par Albert Camus), il y avait Vava Saïd, le troisième fils moins lettré de mon arrière-grand-père Si Lvachir qui lui, s’était refusé au départ à envoyer ses enfants à l’école.

Enfants, nous adorions Vava Said, certes pour les bonbons-berlingots, cacahuètes et autres biscuits qu’il nous ramenait de son magasin, mais aussi parce que la douceur de son sourire et ses yeux pétillants dans un visage austère, nous faisaient accepter ses consignes, recommandations ou réprimandes les plus sévères. Paysan resté proche de ses champs, mais aussi petit commerçant dans la rue principale de l’ex-Fort National (tout près de la pharmacie Illoul et en face du commerce des Djebbar), il montait au Fort par tous les temps malgré sa santé fragile pour ouvrir son petit magasin et en revenir le soir à Taddert. L’affabilité qui le faisait aimer de ses concitoyens était en fait l’expression d’un caractère fort et intègre. Dès les débuts de l’insurrection de novembre, il était parmi les activistes discrets, efficaces et respectés. Mais lorsqu’il fut témoin d’actes et comportements contraires à l’éthique révolutionnaire telle que la confirmera la plate-forme de La Soummam, Vava Saïd n’hésita pas à faire connaître ouvertement sa désapprobation en disant aux responsables locaux : ouaggi del vattel ! (c’est de l’injustice, une atteinte envers les gens). Il le répéta à un comité de responsables qui le connaissaient mieux, venus le juger pour « indiscipline ». Sa fermeté et l’intégrité de son engagement firent que ses juges lui décernèrent seulement un « avertissement ».

À Taddert comme dans tout le pays, c’est ce sens de la justice et de la responsabilité au profond du peuple qui a permis d’atteindre l’objectif premier de l’insurrection, la défaite des colonialistes, malgré les tourments endurés.

***********************************************

livre paru

à l’occasion du salon

du livre d’Alger

30/10 au 09/11/ 2014

Extraits et belles feuilles

Page 57

Logique cartésienne et dialectique marxiste |

… À l’âge adulte, la logique cartésienne puis la dialectique marxiste étaient venues enrichir ma pensée. Elles n’ont pas soulevé en moi la révolte contre cet attachement qu’avaient les générations instruites en français qui avaient précédé la nôtre, pour les vestiges d’une culture qu’ils ne connaissaient plus que dans ses formes les plus anachroniques. Celles-ci m’amusaient parfois ; on en parlait en les raillant entre amis. Mais je crois qu’une pensée davantage libérée et mieux armée m’a aidé à mieux en comprendre la signification historique et humaine, au-delà des manifestations dérisoires dont certains de nos compatriotes parmi les « évolués » faisaient des gorges chaudes en les accablant de mépris. Sans doute est-ce aussi ce qui m’a mieux fait comprendre tout récemment comment de simples gens se cuirassent dans des réactions de défense passéistes, que les politiciens démagogues parviennent à convertir en fanatisme, faute pour les démocrates intègres d’avoir mieux perçu leur message de détresse ou de désarroi.

J’ai mieux compris pourquoi ma mère avait accordé tant de valeur à la planchette de son père qu’elle m’avait transmise, avec quelques vieux ouvrages en langue arabe jaunis par le temps. C’était tout ce qu’elle avait pu sauver de sa part d’héritage. À la mort de son frère, elle et ses autres sœurs s’étaient vues privées de par la rigueur du code coutumier kabyle et les inévitables chicanes paysannes, de tout droit sur les terres paternelles, accaparées par des collatéraux. Elle ne pleurait pas les maigres récoltes d’olives et de figues des quelques arpents de terre montagneuse. Sa révolte disait une injustice d’autant plus ressentie qu’elle n’ignorait pas l’existence d’autres normes. « Il faut qu’on revienne au chra’ [le droit] de Sidna Khlil, que les Kabyles ont abandonné, sinon nous ne serions pas de vrais musulmans », m’a-t-elle répété souvent, sans que je discerne à cette époque le sens précis de cette allusion. Les décennies de séparation ne m’ont pas permis plus tard de lui demander comment elle percevait au juste cette chari’a qu’elle appelait de ses vœux, en rapport avec son vécu. Mais je me souviens de la passion avec laquelle elle avait revendiqué sa part de patrimoine spirituel, bien décidée à défendre contre tout accaparement ces livres et manuscrits sans grande valeur marchande dont toute une petite armoire était pleine dans sa bicoque natale de Tikidount, alors qu’elle même était à peine alphabétisée en arabe. Après l’attachement à la terre, l’attachement à la culture traditionnelle était sans doute l’un des ressorts les plus profonds de notre société déstructurée.

Elle allait plus loin que la simple ferveur religieuse, cette préoccupation des vieilles gens de chez nous, que je voyais pendant mon enfance éviter de jamais laisser tomber à terre, à plus forte raison de jeter aux poubelles, le moindre petit papier portant des caractères arabes. (On protégeait de la même façon le moindre petit morceau de pain ou de galette trouvé par terre, qu’on plaçait à l’abri sur un rebord de fenêtre ou tout autre endroit propre). Quand il nous arrivait de transporter chez nous nos planchettes décorées à l’occasion de la clôture d’un hizb [chapitre] du Coran, nous les glissions sous les pans de nos vestes ou de nos qachabiyya [manteaux avec capuchons] pour les cacher aux regards indiscrets des nçara [européens]. Sous la cendre froide et désuète de ces gestes couvait une braise minuscule, humble fille des hautes flammes de la science qui éclairait le monde musulman aux temps plus obscurs du Moyen-âge européen. Après les siècles de décadence, la braise a rougeoyé de plus en plus faiblement au fond des ténèbres coloniales. À partir des années vingt, durant le XIVe siècle du calendrier hégirien, donné par les dits populaires comme celui des calamités, après les grands bouleversements qui ont affecté notre société et l’épreuve de l’immersion dans un monde tout autre, de petites flammes claires ont commencé à s’élever, que plusieurs retombées de la colonisation, en particulier le souffle de l’école française n’ont pas peu contribué à attiser.

À l’école primaire française, notre dépaysement était profond. Dans la même journée, nous exprimions des formes de respect différentes envers le lieu de nos deux scolarités successives. Pour entrer dans la salle de classe française, nous gardions nos souliers, en nous décoiffant. À l’école coranique, nous faisions exactement l’inverse : garder notre couvre-chef en nous déchaussant. Nous nous adaptions assez rapidement à ces différences pratiques, quitte à régler nos comptes avec ceux des élèves européens qui s’étaient permis des railleries sur nos comportements, en les rattrapant dehors quand le flux sortant des « classes indigènes » venait rétablir à quatre heures l’équilibre numérique.

Plus difficiles à rééquilibrer étaient les bouleversements provoqués dans nos cervelles. Nous étions certes conquis par l’atmosphère d’ordre, de discipline, la recherche de l’efficacité, le caractère vivant de l’enseignement et la richesse de ses horizons. Nous goûtions avec plaisir l’alternance des séances livresques et celles de travaux manuels, de dessin, de chant, de gymnastique, de promenades. Notre avidité d’apprendre était à la fois celle de l’enfance et de toute notre société. Quand les acquisitions de caractère scientifique étaient par trop en contradiction avec les légendes dont nous étions nourris, ces dernières cédaient le pas aux vérités d’expérience mais restaient en même temps dans nos esprits comme ces ornements qui donnent à une pièce son cachet, sa personnalité. Émerveillés par la rotondité de la terre et son mouvement autour du soleil qui expliquaient tant de choses, nous jetions quand même l’inquiétude chez nos condisciples européens quand nous leur expliquions avec la plus grande assurance que les tremblements de terre survenaient quand le bœuf qui supportait le monde donnait des signes de fatigue. Les deux communautés étant assez superstitieuses, chacun tâchait de valoriser les légendes de son bord, comme celle du père Noël à laquelle les écoliers chrétiens croyaient dur comme fer. Ces rivalités étaient sans conséquences fâcheuses, elles avaient même l’avantage d’élargir nos horizons, de nous questionner.

Il en allait autrement dès que nous abordions le terrain de la vie sociale et culturelle. Si l’enseignement des classes qui préparaient au « certificat d’études indigène » faisait un réel effort d’adaptation, qui se traduisait par un lourd paternalisme tendant à modeler une personnalité de deuxième zone sous l’aile protectrice de la France, dans les classes de l’enseignement européen, notre personnalité était brutalement prise d’assaut. La différence entre les deux enseignements s’estompait d’ailleurs dans les classes supérieures, avec l’introduction croissante de l’histoire et de l’instruction civique. La fusion des deux enseignements, prétendant exprimer un souci d’égalité, une vingtaine d’années plus tard, accentuera cette agressivité assimilationniste. Avec quels résultats ?

***********************************************

livre paru

à l’occasion du salon

du livre d’Alger

30/10 au 09/11/ 2014

Extraits et belles feuilles

Page 62

Orphelins de l’Histoire ? |

Ainsi, qu’est-ce que l’enseignement français nous martelait ?

Le premier fait historique nous touchant, nous l’avons reçu à la figure sous les regards ironiques des écoliers européens, comme une justification de nos abaissements passés, présents et à venir. Nos ancêtres ne sont entrés dans l’histoire que pour s’offrir à la massue de Charles Martel et en être aussitôt expulsés, en même temps que s’éloignait la menace véhiculée par les mécréants Sarrazins. Ils ne reparaîtront que pour opposer une absurde résistance aux Croisés bardés de nobles idéaux. Nos ancêtres prouveront leur méchanceté en capturant le bon roi Saint-Louis. Les siècles perdent la trace de notre existence pour nous retrouver corsaires barbaresques réduisant des Chrétiens en esclavage. Pour comble d’arrogance, le dey Hussein irrité frappe un consul français de son éventail. Qu’à cela ne tienne, la France non rancunière apporte sa civilisation avec Bugeaud, soldat laboureur et la charité chrétienne avec Monseigneur Lavigerie qui, venant au secours des Algériens frappés par la famine, a bon espoir de sauver aussi leurs âmes. Quant au geste de l’Émir Abdelkader, exilé à Damas et intervenant pour sauver dans cette ville les Chrétiens d’un massacre, voilà enfin l’acte de courageuse tolérance dont les Algériens pouvaient se sentir honorés, réconfortés, admis dans le club des peuples présentables. Hélas, nous ne le méritions sans doute pas, puisque ce geste nous fut présenté comme celui d’un chef vaincu qui prenait ses distances envers les crispations fanatiques de son peuple, et ralliait des valeurs humanistes jusque-là ignorées par ses coreligionnaires.

Je pense que l’enseignement français s’est laissé aller à souligner la différence irréconciliable entre les deux mondes qui s’affrontaient en Algérie, en situant l’origine de cette différence sur le plan religieux. Cette tendance a fortement influencé les esprits malléables des enfants aussi bien algériens que français. On aurait pu considérer cette tendance aux lourdes conséquences futures comme un simple dérapage de l’enseignement prodigué par la République laïque française, sous les pressions des intérêts et lobbies coloniaux. Je m’interroge néanmoins sur les sphères intellectuelles françaises, qui ont facilité ce type d’approches. N’y a-t-il pas eu toute une école d’historiens et géographes français (Louis Bertrand, Félix Gauthier, j’en oublie d’autres) dont l’autorité culminait dans les années trente, à l’époque où l’on célébrait triomphalement le centenaire de la colonisation ? Pour eux, la remontée dans l’histoire de l’Afrique du Nord qui allait plus loin dans le passé que la version tronquée de la plupart des historiographes arabes ou de certains nationalistes algériens qui la faisaient débuter seulement à l’arrivée des Arabes musulmans, n’avait d’autre but que de souligner à outrance la latinité et la chrétienté de cette partie Sud de la Méditerranée. Cette histoire latino-chrétienne, selon eux, n’avait été interrompue et voilée un bref instant (douze siècles de présence musulmane !) que par un accident de l’Histoire. Grâce à la présence française, elle reprenait son cours naturel et sa vocation éternelle.

La façon dont ont été gérées dans le passé et seront gérées à l’avenir les représentations respectives ont une grande importance sur l’éclosion et l’évolution de leurs conflits. De ce point de vue la responsabilité des hommes politiques et les intellectuels d’Orient ou d’Occident, du nord ou du sud de la Méditerranée est grande. Par exemple, l’image qu’ont voulu donner de l’islam les ayatollahs les plus réactionnaires au pouvoir en Iran et les intégristes et takfiristes dans les pays arabes ou asiatiques, a beaucoup contribué à légitimer les opérations de toutes sortes menées par les États-Unis ou d’autres États occidentaux contre les peuples ou des États musulmans. Jusqu’à faire oublier presque que des organisations extrémistes islamistes ont été dans de nombreux cas encouragées, sinon créées de toutes pièces par les services d’États d’Occident et d’Israël, imités d’ailleurs par les apprentis sorciers de la plupart (sinon de la totalité) des régimes nationalistes arabes et musulmans pour les utiliser contre la montée des mouvements progressistes et démocratiques.

Dans cet ordre d’idées, les démarches d’opposition manichéenne ont souvent caractérisé les relations algéro-françaises. Elles ont été marquées, y compris dans les périodes d’éclaircie, par une crispation chronique des deux côtés en ce qui concerne les aspects culturels et de civilisation. La coopération et les échanges ont toujours été sous-tendus de chaque côté par l’arrière-pensée de faire prévaloir et faire reconnaître la supériorité de son « modèle ». Quand finira-t-on d’appeler à la rescousse, pour des objectifs politiques et économiques souvent inavoués, les charniers imputés aux deux camps, les Croisades, l’Inquisition, la course des pirates barbaresques, le « terrorisme fellagha » et bien d’autres choses, avec l’objectif de couper les ponts culturels, de rendre suspects ou impossibles les échanges en ce domaine, comme autant d’offenses à la dignité de sa nation ? Quand comprendra-t-on qu’en matière culturelle, on ne peut raisonner en terme de supérieur et inférieur ? On doit se résigner à trouver autre chose que son propre modèle chez le voisin, et se réjouir de cette diversité, comme premier pas vers la conscience d’une complémentarité, d’une recherche démocratique des convergences autour des valeurs universelles, objectif toujours en chantier et non subordonné aux a priori que les uns cherchent à imposer aux autres.

***********************************************

livre paru

à l’occasion du salon

du livre d’Alger

30/10 au 09/11/ 2014

Extraits et belles feuilles

Page 64

La montre en panne de l’horloger...et des autres |

Il me paraît important, pour éviter les faux pas préjudiciables à tous, de saisir en quoi la démarche islamophobe de l’école coloniale à laquelle nous étions exposés durant notre enfance, a subi la sévère critique des évolutions historiques. Car je crains que symétriquement aux intolérances affichées par les intégristes de l’islam, les courants intellectuels se réclamant des idéaux démocratiques ne prennent le relais des Occidentaux qui niaient notre socle civilisationnel arabo-musulman. Une telle dérive s’exprime cette fois au nom d’une modernité empreinte d’un scientisme rigide dont les limites ont pourtant déjà été constatées en Occident même. Les auteurs coloniaux prétendaient nous restituer le sens de l’Histoire. Mais par leur latino-centrisme, ils ont volontairement ou non ignoré les grandes mutations survenues depuis le VIIIe siècle dans cette partie du monde méditerranéen. Ils n’ont pas saisi les fondements sur lesquels reposait le Maghreb et les raisons de sa décadence, des raisons socio-économiques et géopolitiques et non pas d’essence ethnique ou religieuse, que le grand Ibn Khaldoun avait en son temps bien discernées. C’est pourquoi ils n’ont pas perçu non plus les signes et les raisons profondes des craquements du système colonial dans toute l’Afrique du Nord au fur et à mesure que le monde entier lui-même évoluait.

Pouvaient-ils d’ailleurs entendre ces craquements précurseurs ? Leurs esprits étaient en proie à de multiples brouillages. Ils étaient anesthésiés par la nostalgie du monde antique romain dont il ne restait debout dans la conscience des Algériens que les ruines et les colonnades brûlées au soleil. Ils étaient assourdis par les fanfares des musiques militaires célébrant l’arrivée ou les départs des proconsuls-gouverneurs. Ils succombaient à la griserie des réceptions caïdales sentant le méchoui, la poudre des fantasias et clôturées par les danses du ventre. Ces chantres de la colonisation étaient bernés par l’apparente soumission du flot des ex-paysans loqueteux errant sur les routes ou entassés dans les « villages-nègres » des périphéries urbaines. Mais à tous ces facteurs, s’ajoutait une infirmité intellectuelle et culturelle de taille, à laquelle me semble-t-il, même des esprits forts pouvaient difficilement résister.

N’y a-t-il y pas eu en France toute une tradition, présente même chez des laïcs et des non-cléricaux, qui n’a pas fait preuve pour tout ce qui concernait le monde musulman, de l’attention et de l’ouverture qu’on pouvait lui supposer ? Pourtant ces porteurs de préjugés se situaient idéologiquement loin des Croisés et des Inquisiteurs, ils s’estimaient en général sur les positions de la science et de la Raison. Non qu’il n’y ait eu dans le monde musulman matière à critique et reproches à replacer comme pour toute autre civilisation dans leur temps historique. Mais la démarche est hasardeuse lorsque le regard porté sur des faiblesses ou des méfaits aussi graves soient-ils, aboutit à occulter les aspects honorables et dignes de respect, à extraire les faits de leur contexte historique et surtout à conclure que tout cela est irréductiblement lié à l’essence innée et perverse de la civilisation tour à tour bédouine, sarrasine et maure, vouée dès le départ à sombrer dans une décadence « bougnoule ».

Je ne parle pas ici du regard porté sur la conquête de l’Algérie par Tocqueville, le théoricien de la « démocratie occidentale ». Quand il recommandait les méthodes fortes (massacres et terre brûlée) aux autorités françaises et aux généraux qui avaient fait leurs premières armes dans l’atroce guerre napoléonienne contre les peuples espagnols, il défendait ouvertement des intérêts géopolitiques qui ne s’embarrassaient en aucune manière d’humanité ou de civilisation. Il affichait envers ces domaines le même dédain cynique qu’il avait eu envers l’extermination des peuples amérindiens. Mon propos vise plutôt les grands humanistes inspirés des Lumières tombés victimes, comme le fut Victor Hugo et tant d’autres, du mirage de la « mission civilisatrice » dévolue à leur nation et à leur culture.

Ainsi Voltaire, hésitant peut-être à attaquer de front la religion chrétienne et ses puissants d’Europe, a-t-il cru habile de procéder de façon allusive en traitant l’islam et son Prophète avec une virulence et une grossièreté à faire pâlir Salman Rushdie ou Taslima Nasreen. Une agressivité insolite chez celui qui se voulait le chantre de la tolérance et de la liberté d’opinion. Peut-être aurait-il été plus avisé aujourd’hui, en comprenant bien après Montesquieu, son contemporain, que le vrai universel ne s’arrête pas aux frontières de l’Europe.

Renan de son côté, chez qui bien des patriotes algériens ont trouvé des éléments de réflexion intéressants dans ses thèses sur la nation moderne, a porté des jugements d’une grande sévérité sur l’histoire et le monde arabes, auxquels il conférait un cachet d’immuabilité génétique. La réponse à son discours célèbre, que lui fit Jamal ad-Din al-Afghani, un des grands noms de la Nahda [réforme-renaissance] est moins connue en Europe. Au-delà de leurs arguments respectifs, cet échange est significatif d’un malentendu majeur qui dépasse les protagonistes : sur quels critères, les uns généraux et universels, les autres spécifiques à chaque peuple, fonder les avancées de civilisation et les sorties de longue crise historique ? À tout le moins, l’absolutisation de ces critères mène aux incompréhensions bénignes ou tragiques. Elle sépare ceux que l’intellect ou l’esprit de solidarité sociale et de classe auraient plutôt la vocation de rapprocher s’ils n’étaient perturbés par des préjugés ou/et des calculs d’intérêt.

Ce genre de préjugé est resté longtemps gravé dans mon esprit d’adolescent. C’était au printemps 1943 à la suite d’un meeting de Amar Ouzegane pour le PCA à Larb‘a, que je relaterai plus tard. La revendication nationale algérienne avait commencé à se mettre en branle à plus grande échelle et à faire l’objet d’interrogations et de débats. Avec deux ou trois jeunes copains, j’ai demandé par curiosité à Gachelin, horloger d’origine suisse de son état, un des européens communistes les plus sympathiques et les plus actifs du village :

- Pourquoi es-tu si tiède envers la revendication d’indépendance, alors que ta bonne volonté et ton comportement envers tes concitoyens musulmans sont irréprochables ? Nous avons de la sympathie pour beaucoup de choses que vous faites, pour l’URSS et pour Bouchlaghem [le moustachu, Staline]. Mais nous ne comprenons pas les vives critiques d’Ouzegane contre les nationalistes.

L’horloger, interloqué nous répondit d’abord :

- Êtes-vous sûrs que l’indépendance soit une bonne chose pour vous ? Vous auriez plus de liberté avec une France socialiste ! »

Petite pause. Puis il va au bout de sa pensée :

- Dans tous les cas, vous les musulmans, vous n’y arriverez jamais !

- Et pourquoi donc ?

- Parce que vous gardez vos femmes voilées !

Nous avions imaginé bien des obstacles sur le chemin de l’indépendance et des plus durs. Voilà qu’il nous fait découvrir un empêchement auquel nous n’avions jamais pensé... Un doute épais nous est cependant apparu instantanément envers notre interlocuteur. L’argument soulevait tellement de problèmes autour de nos idées encore floues sur l’indépendance que ce fut à notre tour d’être un moment désarçonnés. Pour nous cela voulait dire : l’oiseau que vous êtes ne peut s’envoler ; ne perdez pas de temps à apprendre le battement des ailes, changez d’abord la couleur de votre plumage.

Passé ce moment de surprise, sa réponse spontanée, pour nous inattendue, nous a choqués. Au point où nous avons jugé inutile de poursuivre la conversation. Avait-il seulement discuté une seule fois avec des femmes voilées, comme l’étaient la plupart de nos mères, de ce qu’elles pensaient de la liberté, de leur conception de la dignité, de la façon de sortir de l’humiliation coloniale qu’elles vivaient chaque jour de maintes façons différentes, elles-mêmes ou à travers leurs maris, leurs enfants, leur voisinage. Non, comme nombre d’Européens prisonniers de leur ghetto mental et culturel, ils ne se représentaient les femmes musulmanes que sous l’image de fantômes dissimulés sous la blancheur des haïks [voiles], traditionnels, des fantômes dépourvus de cerveaux, insensibles aux joies, aux douleurs et aux espérances. Tout juste ces fantômes se réincarnaient-ils en servantes et « Fatmas » corvéables à merci, pour des travaux de maison éreintants et chichement payés, souvent sous les insultes et les quolibets racistes.

Notre conclusion unanime de cet échange, sans que nous ayons eu à en discuter plus longuement entre copains fut rapide : qu’ils restent donc enfermés, l’horloger en retard et les siens, dans les certitudes que donne aux doctrinaires leur ignorance des faits.

***********************************************

livre paru

à l’occasion du salon

du livre d’Alger

30/10 au 09/11/ 2014

Extraits et belles feuilles

Page 194

Alger, 1948, le gala de l’AEMAN |

L’AEMAN (Association des Étudiants Musulmans d’Afrique du Nord) dont j’ai été membre du bureau durant quatre années successives, donnait au centre du vieil Alger son gala annuel, au siège de l’Opéra, aujourd’hui Théâtre national algérien. C’était la deuxième année, depuis la rentrée universitaire 1946-1947, que l’AEMAN, dirigée essentiellement par des militants du PPA-MTLD, rompait avec les anciennes pratiques qui privilégiaient les activités de salon et les relations avec la haute société musulmane de notables et bourgeois de bonne famille algéroise. Ces relations demeuraient, mais les orientations patriotiques ouvertement affichées faisaient désormais jonction avec les couches populaires gagnées par la fiévreuse aspiration nationaliste.

Notre association avait depuis peu quitté son local exigu du boulevard Baudin (aujourd’hui Amirouche), siège de l’AGEA (Association Générale des Étudiants d’Algérie) qui regroupait en principe tous les étudiants, mais où les européens étaient dans la proportion écrasante de dix européens pour un musulman. Avec l’aide de milieux nationalistes liés au PPA, nous avions ouvert le nouveau siège place de la Lyre, en plein quartier populaire jouxtant la Casbah et où nous nous sentions chez nous. Nous y faisions fonctionner un restaurant pour étudiants musulmans dont j’étais le gérant-trésorier. Sa grande salle nous offrait toutes possibilités de nous retrouver à notre aise, d’organiser conférences, manifestations et invitations de notre choix. Une arrière-salle exiguë abritait nos réunions du bureau de l’AEMAN et aussi les contacts plus confidentiels de la direction de la section PPA étudiante. Entourés du brouhaha du marché de la Lyre, des brocanteurs, dellala et vendeurs à la sauvette, les oreilles noyées par la grande rumeur des cafés qui déversent leurs flots de musique algérienne et orientale dans une rue Randon aux trottoir et la chaussée si encombrée qu’on avait peine à y avancer, nous nous sentions après nos cours déjà presque indépendants.

Le gala annuel de l’Association nous permettait d’alimenter un budget de fonctionnement substantiel tout en renouant chaleureusement avec un public mixte, à la fois populaire et de couches aisées, heureux de manifester sympathie et solidarité aussi bien aux étudiants qu’à la cause nationale.

Nos compatriotes venus en masse des quartiers les plus lointains de la capitale ou d’autres localités de la région algéroise, avaient rempli à craquer la salle de l’Opéra, sous les yeux ébahis du personnel, des ouvreuses et des ouvreurs habitués à un autre public. Venus soutenir les « leurs », l’affluence chaleureuse et fébrile attendait visiblement du programme artistique et culturel annoncé des messages d’espoir et de lutte solidaire, dont la censure coloniale et les lourdes préoccupations quotidiennes les avaient sevrés.

De notre côté, nous avions préparé soigneusement ce programme, alternant chants, prestations d’artistes, pièce théâtrale, allocutions. Le clou devait en être une adaptation de Montserrat en arabe, tirée du répertoire d’Emmanuel Roblès et interprétée par un groupe d’étudiants dirigés par Mohammed Ferrah. Ce publiciste bilingue avait déployé beaucoup d’entrain et de talent pour animer cette pièce, dont la ferveur patriotique correspondait bien à nos attentes de l’époque.

Le rideau allait se lever pour l’ouverture de la soirée et l’annonce du programme. Un coup d’œil de routine sur la liste qui va être lue et il nous apparut une chose bizarre : le chant Ekker a mmis oumazigh, en berbère, n’y figurait plus. Sa programmation n’avait soulevé aucun problème, ce chant avait depuis longtemps dans le pays une renommée telle que dans nombre de manifestations sa présentation allait de soi autant que celle de Min Jibalina.

Par exemple, le public à 98% arabophone de Larb‘a, à l’occasion des fêtes du Ramadhan ou des fêtes du groupe SMA, accueillait sans problème et même avec chaleur cet hymne avec les autres chants en arabe classique ou parlé, tout comme le public d’el-Harrach originaire de toutes les régions de l’Algérie centrale, à l’occasion des mariages ou fêtes familiales de militants nationalistes. Je me souviens en particulier que malgré d’autres thèmes de friction qui furent pour la plupart surmontés, il n’y eut jamais à ce sujet de controverse ni même de campagne de sourdes rumeurs de la part des dirigeants du Nadi al-Islah de Larb‘a comme Si Mustapha Belarbi, ou de la médersa comme le chikh Mohammed. La raison en était probablement, outre que nos activités communes avaient tissé entre nous des relations de confiance suffisantes, qu’ils avaient jugé sainement et hors de présupposés idéologiques, que ce chant patriotique en berbère ne portait en rien atteinte au programme arabe de ces soirées. Il était même ressenti comme un signe supplémentaire et réconfortant des sentiments de solidarité qui avaient gagné le pays et aiguisaient les espoirs de ses habitants.

Peut-être, avons-nous d’abord pensé, avec cette anicroche survenue à l’ouverture du gala de l’AEMAN, l’omission du chant berbère sur la liste résultait-elle d’un oubli ou d’une erreur involontaire ? Qui donc avait mis au propre la liste définitive qui attendait d’être lue incessamment ? Nous n’arrivions pas à le savoir dans le désordre qui régnait et s’aggravait avec cet imprévu. L’organisateur du programme culturel, Ferrah, ou quelqu’un d’autre, je ne m’en souviens plus, suggéra imprudemment que tout compte fait, l’ensemble étant très chargé, un ou deux chants de moins nous mettrait plus à l’aise.

« Pourquoi précisément ce chant, et pas un autre ? », s’exclama un présent. Un de ceux qui avait eu déjà l’occasion d’exprimer des conceptions réductrices et chauvines du nationalisme panarabe, (il ne les exposait pas dans les assemblées et débats ouverts mais à la sauvette dans les coulisses) ne put s’empêcher de vendre la mèche : « Il vaut mieux, dit-il, ne pas faire de régionalisme ! » Un gros mot venait d’être lâché.

En un éclair, chacun saisit que, s’appuyant sur deux ou trois comparses, « on » était passé par-dessus la tête de la direction politique aussi bien de la section PPA étudiante que du bureau de l’AEMAN, pour tenter à la sauvette un escamotage mesquin, sans en mesurer la signification et les conséquences. Sans doute cela ne venait-il pas de Bellahrèche, le président en exercice de l’association. Avec son air bonhomme, cet étudiant âgé qui terminait sa Pharmacie, assumait son appartenance au MTLD de façon tout à fait détendue, mais sans équivoque. C’était quelqu’un d’avenant, ouvert et loyal, incapable de coups tordus de cette espèce. Il en était de même de la plupart des étudiants arabophones présents. Aussi les soupçons se portent dans nos esprits sur un petit groupe lié à des apparatchiks de la direction centrale, de ceux à qui il fallait, avant n’importe quelle initiative, courir prendre leurs directives au siège central de la rue Marengo. Ils ne se sentaient à l’aise que dans les intrigues, fuyant les francs débats de fond et la claire répartition des tâches et des prérogatives comme les chauves-souris fuient la lumière.

Devant l’embrouille devenue de plus en plus transparente, le responsable de longue date de l’organisation politique universitaire, Hénine Yahia, souligna l’irrégularité du procédé : « Celui qui avait des réserves à faire sur le programme n’avait qu’à les présenter avant et auprès des instances concernées. Maintenant, une seule chose compte, il faut réparer immédiatement. »

Le groupe en effervescence derrière le rideau en attente de se lever, grossit et l’indignation avait gagné la plupart de ceux qui étaient la cheville ouvrière de tout le spectacle. Pour eux, le coup était aussi dur qu’inattendu, quelque chose venait de se briser. Ils se disaient que pour remettre les choses en place, il ne fallait surtout pas admettre l’insoutenable. Sans se concerter, chacun annonça froidement sa résolution. « Ou bien ce chant patriotique algérien passe, il ne fait que quelques minutes sur trois heures de programme arabophone (il y avait aussi des intermèdes francophones), ou bien il est inutile de compter sur nous pour l’ensemble du spectacle. »

L’un de ceux qui s’était le plus dépensé dit son amertume : « Si je compte pour rien, qu’est-ce que je reste faire ici ? » Un autre, plus agressif : « Si on parle de régionalisme, je prends immédiatement le micro et je soumets la question à l’avis du public ; il est d’accord ou non pour ce chant ? »

La situation s’était à la fois envenimée et renversée, d’autant plus que les initiateurs du procédé, pas fiers du tout, craignaient maintenant d’être désavoués en haut lieu pour avoir déchaîné bêtement la tempête.

Dans la salle, le public patientait, ignorant l’enjeu qui le concernait pourtant au premier chef. La soirée débuta. Lorsqu’à son tour, succédant à Min Jibalina, est annoncé Ekker a mmis oumazigh, ce fut un tonnerre d’applaudissements, puis de tous les coins, la salle accompagna le chœur et repris le refrain, connu et intériorisé depuis longtemps par les algérois berbérophones. L’ensemble du spectacle était réussi, on en parlerait plusieurs jours durant dans Alger. La vente aux enchères traditionnelle, cette fois d’un portrait de l’Émir Abdelkader, et les dons atteignirent des sommets, s’ajoutant aux recettes du spectacle.

Remontant avec mes compagnons l’escalier interminable qui monte depuis l’Opéra vers le local de la Lyre où nous allions passer le reste de la nuit, la grosse recette de la soirée dans ma vieille mallette cabossée me paraissait lourde d’amertume. J’aurais souhaité que le succès fût autre, celui d’une cohésion nationale en vigoureuse progression. Une interrogation pénible collait à notre petit groupe comme la rosée humide aux pavés de la place familière du marché de la Lyre que nous contournons. Un étrange sentiment de gêne et d’inquiétude s’insinuait dans nos esprits gagnés à l’indépendance. Nous n’accordions jusque-là qu’une attention mineure à la diversité de nos langues maternelles ou de nos régions d’origine, mais au grand jamais nous ne les opposions de façon si stupide.

Était-ce une fausse alerte vite dépassée, ou un SOS lugubre avant des désastres impensables ? Le cœur se serrait un peu plus à la vue des dizaines de dormeurs affalés sur leurs cartons sous les arcades, près des bouches de chaleur des boulangeries ou des bains maures. Les malheurs qui hantaient leurs rêves tourmentés étaient-ils seulement ceux de la misère matérielle ? Dans quelle langue serait-il « licite » qu’ils expriment leur révolte et clament leurs espoirs ? S’il fallait bannir les langues maternelles parlées spontanément, arabe courant ou kabyle, dans quelle langue plus compréhensible et plus sensible pour eux faudrait-il leur parler pour qu’ils s’éveillent à la liberté et s’organisent pour l’arracher ? Comment qualifier l’absurde prétention à dresser des barrières et des interdits linguistiques devant la puissante et rassembleuse revendication d’indépendance ? Au nom d’une conception minable de l’unité, on créait la division. C’était ça le patriotisme ? Comment et pourquoi se priver des instruments les plus directs et les plus éloquents pour en clarifier les voies et le contenu ?

Ce soir-là, je fus davantage convaincu que le courage patriotique ne consistait pas seulement à affronter l’ennemi colonialiste. Il consistait aussi à défendre les valeurs simples, endogènes et exogènes, qui avaient permis à notre peuple de survivre et de s’ouvrir à une vocation nationale. Le mouvement national avait besoin de rationalité et d’esprit de principe pour faire reculer les gesticulations démagogiques. Il fallait le préserver des dégâts occasionnés par des agissements qui dépréciaient l’héritage de civilisation arabe et islamique, alors qu’ils trahissaient ce que ce passé avait eu de meilleur et de rassembleur. L’histoire dont nous nous glorifions les uns et les autres méritait mille fois mieux que d’être prise en otage par les hégémonismes, les carences et la myopie politique.

Je fus heureux de constater que cette conviction était partagée par d’autres compagnons de lutte que j’estimais le plus pour leur abnégation et leur apport sur le terrain. Ils étaient venus, par des voies et à partir d’expériences diverses à la même conclusion, il fallait engager des initiatives positives pour corriger les dérives néfastes qui menaçaient...

Ces dérives malheureusement étaient prémonitoires d’une sérieuse crise, celle qui éclaterait en 1949. Par son contenu et ses mécanismes, celle-ci serait à la fois prototype et matrice de toutes les crises qui porteraient des préjudices de plus en plus lourds au mouvement national y compris dans ses moments fastes et ascendants, avant comme après l’insurrection, avant comme après l’indépendance.

C’est dire combien on gagne à rester attentif à ces mécanismes, à leurs causes et à leurs enchaînements, si on veut les prévenir, les maîtriser avant les dégâts irrémédiables. On a raison de dire que les sociétés et les organisations peuvent guérir de leurs erreurs et de leurs illusions. Il leur est plus difficile et plus rare de guérir de leurs divisions.

***********************************************

livre paru

à l’occasion du salon

du livre d’Alger

30/10 au 09/11/ 2014

Extraits et belles feuilles

Page 235

à la suite de la mort de Laïmèche AliLe premier grand drame personnel de mon existence |

Début août de la même année, durant le congé annuel scolaire, je reçus à Larb‘a de mon ami et camarade Belkhir Amhis, lui aussi lycéen qui venait de terminer son secondaire et par qui je gardais le contact avec nos camarades du maquis, une lettre datée (ou postée ?) du 6 août. Je m’étais d’abord réjoui à la vue de l’enveloppe timbrée de Tizi ; c’était sans doute les indications pour la rencontre attendue. Hélas j’apprenais que, le 6 août 1946, Ali s’était éteint au cœur des montagnes et villages qu’il sillonnait infatigablement de jour et de nuit depuis plus d’un an. Il avait été terrassé à 19 ans (il était mon aîné d’une année) par une typhoïde soignée trop tard, dans les conditions de ses éprouvantes tournées clandestines.

La nouvelle fit sur moi l’effet d’un séisme. Dans la moiteur étouffante et paludéenne de cet été de Mitidja, j’étais déjà plongé dans de sombres pensées, une interrogation en forme de cauchemar qui n’arrivait pas à prendre la mesure de ce que représentait pour l’Humanité la première bombe atomique lancée sur Hiroshima, dont c’était le premier anniversaire (c’est pourquoi je me souviens si bien de la date). La perte de mon ami, dure à admettre, rejoignait insupportablement les malheurs d’un monde qui tournait mal.

Il était trop tard pour que j’assiste aux obsèques. J’appris qu’elles furent sans doute la plus grandiose et la plus émouvante des manifestations populaires qu’aient connues jusque-là ces montagnes. Des mois entiers et longtemps plus tard, je traînai un vide douloureux que ne parvenaient pas à combler mes activités associatives, de parti et d’étudiant.

C’était la première disparition d’un de mes compagnons de lutte, la première d’une série qui sera interminable. Je mesurais pour la première fois l’incroyable gâchis, cette hémorragie d’énergies, d’intelligences, de générosités et de talents auxquels nous contraignait la lutte. Ils savaient bien, les chiens de garde formés aux règles et aux subtilités de la répression colonialiste, ce qu’il pouvait en coûter au potentiel de résistance et de mobilisation du peuple, quand pour faire barrage à ce torrent impétueux ils nous pourchassaient, nous rejetaient dans les clandestinités coûteuses, espérant tuer ainsi nos espoirs à leurs débuts. Mais par-delà la douleur et à cause d’elle, les mauvais coups de l’administration et de la politique coloniale se chargeaient de nous endurcir. Ils faisaient ce qu’il fallait pour transformer chacune de nos déceptions en rage d’aller plus avant, d’en finir avec l’oppression. Pour les uns, cette volonté se doublait d’un surcroît de passion ou même de fuite en avant dans l’exaspération d’une haine irraisonnée. Pour d’autres, elle s’accompagnait d’efforts pour éviter de tomber dans les pièges de l’indignation aveugle et pour mieux discerner ce que recherchait l’ennemi ou pouvait lui profiter. En général, nous étions habités par une résultante de ces deux états d’esprit, dans des proportions variables en chaque individu, chaque groupe social, chaque collectif militant de base ou dirigeant. Et en chacun de nous, pensant aux amis et camarades de lutte disparus, fauchés individuellement ou en masse comme les dizaines de milliers de victimes de mai 1945, résonnait à mi-voix et tenace la phrase du chant des partisans de la Résistance française qui nous était devenu familier :

« Ami si tu tombes,

un ami sort de l’ombre

à ta place ! »

La vie et la lutte continuaient. Les échanges de fond que Ali et moi nous n’avions pu amorcer, sur les rapports entre activités politiques et culturelles, se sont imposés d’eux-mêmes à tous les militants réellement à l’écoute de leur société. De plus en plus, nous en discutions spontanément entre amis, ou dans les cercles et débats de l’AEMAN. Les problèmes de la culture nationale, de ses composantes, des conditions de son épanouissement parallèlement à nos luttes politiques de libération, vont s’avérer sensibles et parfois sources d’incompréhensions, dans une configuration algérienne complexe, traversée par des tourbillons de courants culturels d’inspiration francophone, arabophone et berbérophone, eux-mêmes connectés à des affinités et allégeances partisanes.

L’indifférence envers ces problèmes, abordés de façon superficielle et simpliste par la direction politique nationaliste, va alourdir les incompréhensions. Le climat progressivement inquiétant incita quelques-uns d’entre nous, la plupart anciens compagnons de Laïmèche, à tenir deux ans après sa disparition, un petit séminaire sur ces problèmes dans le hameau de Arous [1].

Nous ne doutions pas que si Ali avait été là, il aurait non seulement partagé mais enrichi la conception ouverte de la Nation, de ses valeurs rassembleuses culturelles, révolutionnaires, démocratiques et sociales, telles que les exposera l’année suivante la brochure L’Algérie libre vivra.

***********************************************

livre paru

à l’occasion du salon

du livre d’Alger

30/10 au 09/11/ 2014

Extraits et belles feuilles

Page 273

Autour de la pensée de Benbadis |

Benbadis en homme de religion, est dans notre histoire l’un des membres éminents de cette famille trans-partisane où se sont côtoyé des figures ouvertes, rassembleuses, étrangères aux démarches hégémonistes. Tous et toutes ont tissé ensemble sans craindre la franche et loyale confrontation d’idées, la trame d’un élan unitaire aux différents niveaux de la scène politique. Ils s’appellent, pour ne citer qu’eux, car ils ont été des milliers : l’agnostique et internationaliste Henri Alleg, l’archevêque (puis cardinal) Etienne Duval, dit Mohamed Duval, et le chrétien progressiste André Mandouze, le militant-élu MTLD Houari Souiyah d’Oranie et l’UDMA Mohamed Bensalem, populaire correspondant d’Alger républicain à Djelfa-Laghouat, le leader syndical et cégétiste unioniste, modeste et efficace dirigeant du PCA Lakhdar Kaïdi, le militant constantinois judéo-arabophone et infatigable responsable communiste William Sportisse, l’intellectuel humaniste et chantre de l’amazighité culturelle Mouloud Mammeri, la femme de lettres et de culture judéo-berbéro-andalouse et moudjahida Myriam Ben, l’inoubliable leader de la jeunesse Sadek Aïssat dont la fougue juvénile et son enracinement lucide dans les cités populaires lui faisaient dire que le vrai problème n’était pas la montée de l’islamisme politique mais la présence ou non des forces de démocratie et de justice sociale sur le terrain.

Tant d’autres à leur image, connus ou anonymes, ont assumé dans la clarté leurs différences en valorisant les vertus de l’union à travers l’action, l’abnégation et les sacrifices partagés. Ils ont ressenti, alimenté et construit ensemble la conscience d’une identité humaine, sociale et progressiste commune qui transcende et rassemble en un faisceau offensif leurs idéaux respectifs, dans les voies patriotique, démocratique, sociale et internationaliste.

Ils ont ouvert la voie d’une histoire loin d’être finie, loin d’être fatale ni vers le meilleur ni vers le pire ; dans tous les cas, fruit et résultante des efforts engagés et de leur qualité. Plongés depuis le berceau dans le bain culturel des traditions islamiques, exaltés par l’évocation de l’histoire multi-civilisationnelle de notre pays depuis la nuit des temps et par les souffles de liberté et des Résistances nationales en train de changer le monde, beaucoup d’entre nous vibraient à la fois aux accents des chants patriotiques syro-libanais comme Mawtini ou de la Résistance française comme le Chant des Partisans . Nous étions impatients d’engager les combats décisifs à leur exemple. J’étais loin d’imaginer, en ce milieu des années quarante, la somme de difficultés, d’espoirs et déceptions, d’obstacles et d’épisodes imprévus, petits et grands, bénins ou tragiques, que cela représenterait pour ceux qui dans leur diversité répondaient en masse aux appels patriotiques de Min Jibalina et de Ekker a miss Oumazigh tout en ne soupçonnant pas encore la dureté et la complexité des luttes à venir.

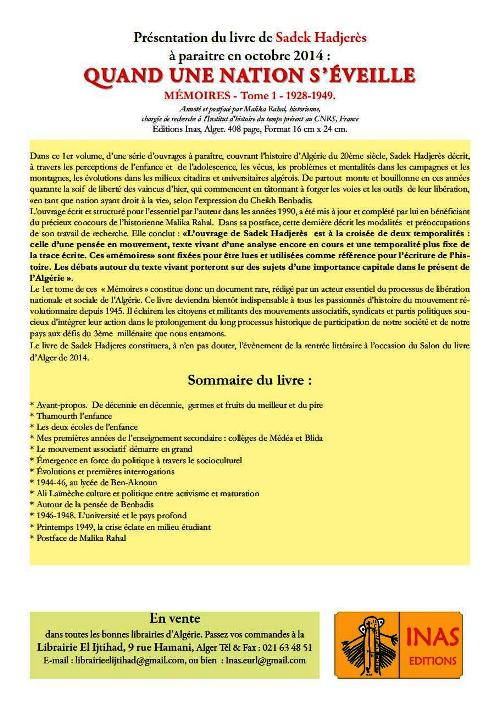

PRÉSENTATION DU LIVRE

QUAND UNE NATION S’ÉVEILLE

ET DE SON AUTEUR

SADEK HADJERES

PAR LES EDITIONS INAS - ALGER

[1] Ce séminaire s’est tenu à l’été, en plein ramadan de1948. Tout le village avait été réquisitionné pour sécuriser la rencontre. Nous étions tous venus par différents itinéraires, et moi-même j’avais marché de nuit dans la fraîcheur, pour rallier Arous depuis Larb‘a Nath-Irathen après le repas de rupture du jeûne, après être passé chez des parents. C’est à cette réunion que nous avons envisagé pour la première fois de rédiger ensemble un texte, dont L’Algérie libre vivra serait la concrétisation.